http://www.sohu.com/a/120253915_488831

张志勇:还有谁看重琴棋书画

2016-11-30 10:18书法

琴棋书画,让我首先感到的是一种雅,但怎么雅,都不能当饭吃,而且给我记忆中留下的,凡求雅的,几乎都是些“穷酸相”。穷酸文人,我看不上。但这些年来,一些有钱的人,格外想使自己沾上“琴棋书画”,但那完全是一种附庸风雅,无论有钱人怎样“风雅”,其实我骨子里还是看不上。

琴棋书画的说法,我想可能只有中华文化才有这样的表达。中国自古就说琴棋书画,为什么要这么说,这是那时文人骚客,当然也包括一些名门闺秀修身所必须掌握的能力,同时还有“文人四友”,或“雅人四好”之称,可见琴棋书画与文人“形影不离”。而今大都用来表示个人的文化修养。

在古代,我想个人文化修养的体现可能唯有琴棋书画,而今天,我想会有很多人不这样看,不完全掌握琴棋书画之技能,也不能就此判断此人就没有文化,而完全能掌握琴棋书画的也不一定就有很好的文化。

在当今,琴棋书画已视为是一种技能,而在过去,在我看来,琴棋书画绝不是今天这样的“一种技能”,它一定是注入文人血液中的一种“才识和志士”,那应是文人最起码有的东西,至于“技能”掌握的好坏或掌握的程度那应是另一层面的事。

最近看一篇短文,只有300多字,是胡兰成的一篇小文《琴棋书画》,该文开门见山:

中国自古就说琴棋书画。琴是感,《易经》曰“感而遂通天下”。而生命亦即是识,是感。古琴在第一。棋是知性的,是数,是变化。此即是文明的创造之始。故以棋为第二。知性的变化,数的变化,因之而生出形。形式如同易的卦,有阴阳与虚实的位置尚未有物象。书的笔致与结构就是这形。故书在第三。有了形,则不日即发展成物象,画即是描绘那物象,此所以画在第四。

读此文,我才知琴棋书画,这样排序的道理。由此,我兴趣使然,又进一步对“琴棋书画”有了更深一步的了解,其意图,自认为还多少算一个文化人,即使是滥竽充数,也要多少知道一二。

琴棋书画,本指琴瑟、围棋、书法、绘画四种古代艺术文物或技艺。据考证,琴棋书画均起源于“三皇五帝”时期,或田野考古学所称的“中原龙山文化时代”。

据文献记载,琴瑟是伏羲发明。我想这也正和胡兰成所提出“琴是感”,从《易经》中得出结论是有其根据的。

而围棋的发明,是尧舜,文献有记载,围棋在上古时期称为“弈”。还有一种说法,棋还包括象棋,我个人不太同意,我只认其围棋。围棋始于春秋战国,如今也传至天下,我们的邻国日本和韩国非常推崇对围棋的学习。我感到,尤其是在日本,早已把围棋上升到一种“道”的范畴,视围棋是一种哲学,而我们还仍然停留在棋艺的低水平状态。在中国学围棋的不少,但整体重视不够。只重技艺,不思哲学。

书,就是书法,我认为,最初,只是书写的汉字,还没有形成书法,书法一定产生于汉字发明之后,也一定是在长期的书写之后,才形成书法的,我们都知道汉字是由黄帝的史官仓颉发明的,也就是我们知道的“仓颉造字”。

画,主要是指绘画,有一种说法画产生于文字发明之前,或在象形文字之前就有了画,还有考证说,也有可能画和字最初是共同产生的,即和书法是同时出现的,目前有考证的是绘画晚于汉字的发明200多年。

我个人始终认为,琴棋书画中的琴棋要比书画高级多了,琴棋是看不到的,抽象的;而书画太直观,是直接就能感受到的。琴棋更精神,书画更物质。

近些年来,我们看到,学古琴,练围棋,学书法,画中国画的不少,但都是在研究如何学其技艺,或是说重在学其技法,要不就特别功利。今天的琴棋书画,在我看来已远不是昨日(过去)的琴棋书画了。几千年的中国文化发展历史进程中,可以说,始终有着琴棋书画的相伴,而今,仿佛如没有琴棋书画,不太会影响中国现代文化的发展。至于过去所说的,琴棋书画,可以悦耳目明,修身养性,先贤大圣参哲悟理,治国理政等等,而今感觉也没那么重要了,即使没有琴棋书画,也不耽误啥,一切照旧。

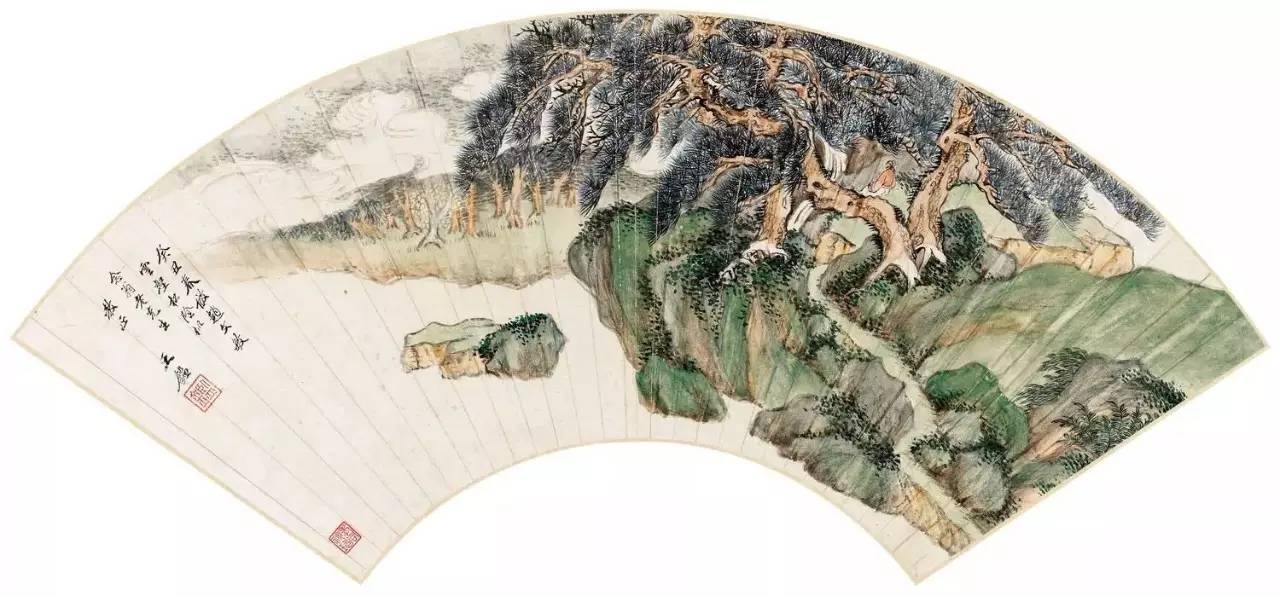

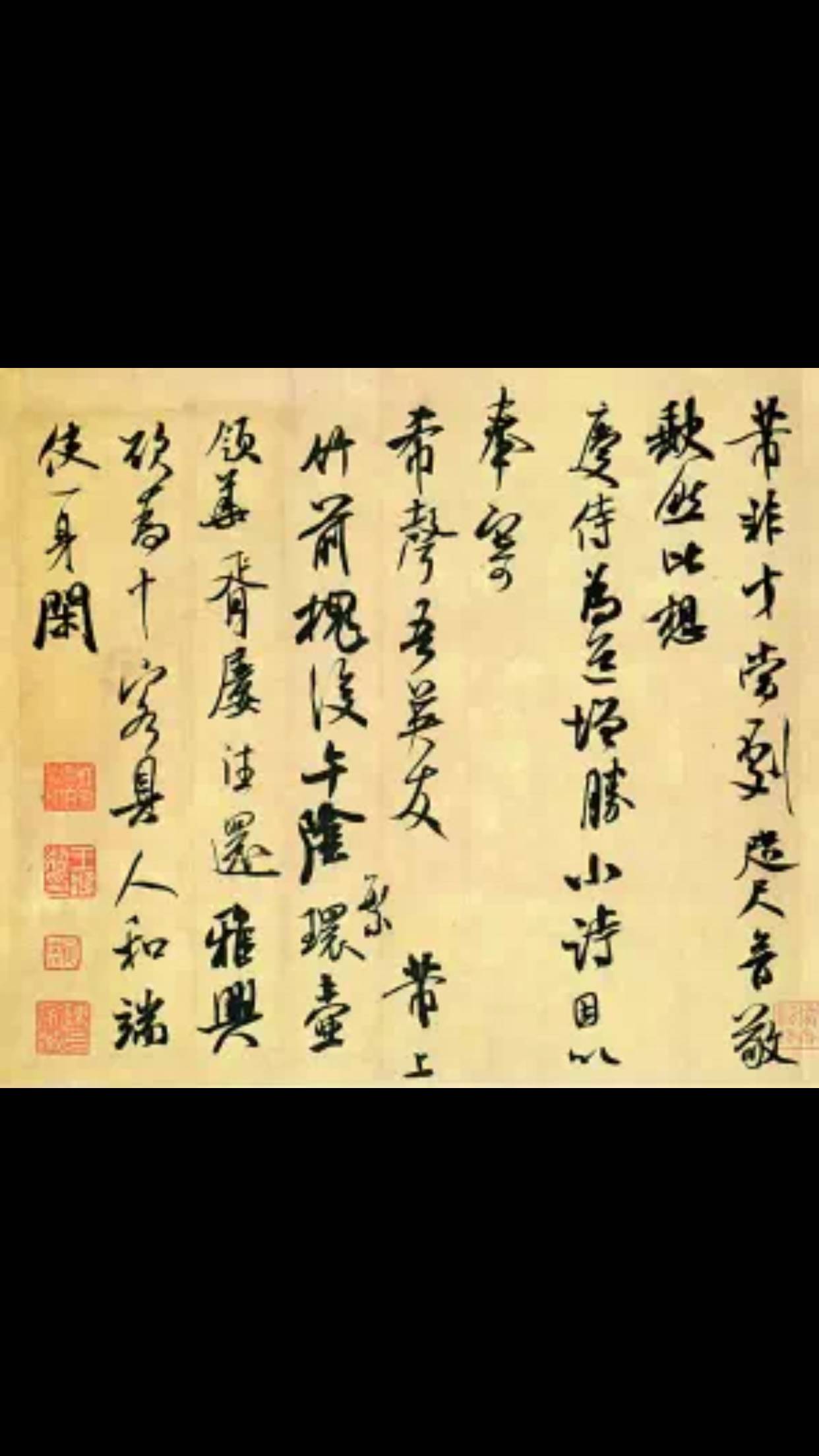

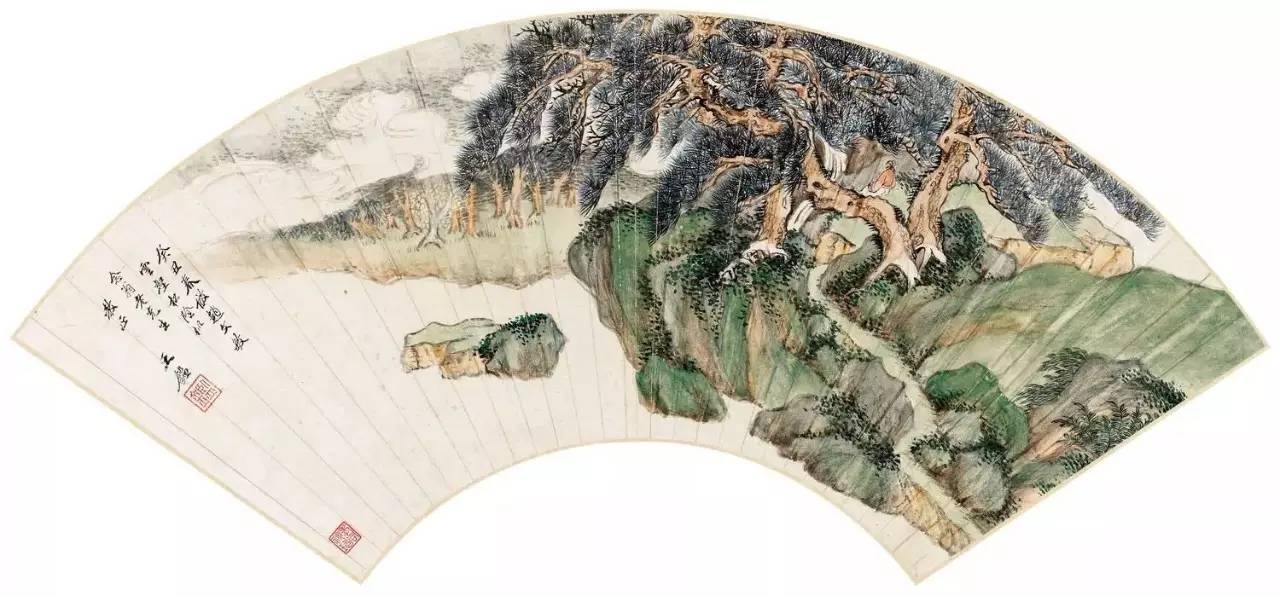

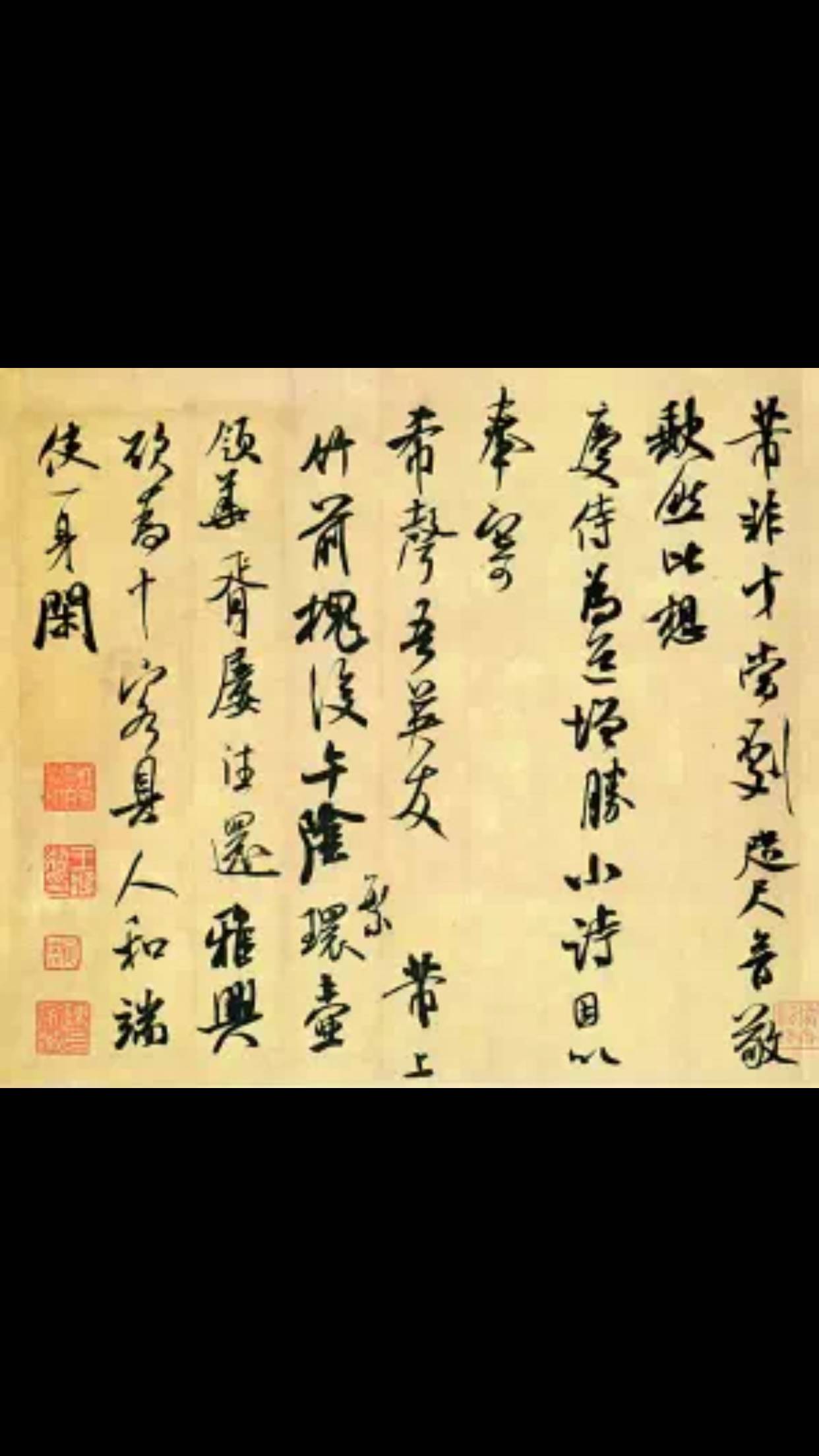

最近偶读傅山和陈师曾书画,两位都是离今天最近的书画大家,陈师曾是历史学家陈寅恪的哥哥,应该说,当时如没有陈师曾的提携哪有之后的齐白石。在对两位大师级人物的研究中,我突然发现,两位有一个共同的点,两位都应该属于,在中国传统文化向现代文化转轨时期有着特殊鲜明个性的人物,两人的书画作品都完全是追求个人的个性表达,即继承传统又彰显个人审美取向,几乎都是以实现“自己快乐为主的主儿”。

我仿佛感悟到了古人所说琴棋书画最初的本意。琴棋书画,那是一种完全属于个人精神层面的追求,是一种个人的一种表达,我们今天更多看到的只是形式上的表达,而没有体味其背后所代表的中国古代文人的精神世界。

传说先秦的琴师伯牙,一次在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会他所弹的是描绘“峨峨兮若泰山”和“洋洋兮若江河”。伯牙惊到:“善哉,子之心而吾心同”。“钟子期死后,伯牙痛失知音,摔琴绝弦终身不弹,故有高山流水”。这个故事,我小的时候就知道,但我多年来只是把这故事视为知己知音难觅,其实这故事的背后更重要的是文人对精神世界的满足。

在我看来,那时的文化人正是通过琴棋书画达到精神世界的满足,而不是简单的技艺问题,那精神上的向往和沉迷,是现代人所没有的。

当今的琴棋书画,不再成为精神世界时,显然就没什么好玩了,即使再“风雅”,我也看不上。

张志勇

中华工商时报副总编辑,资深财经作家

「大象读书会」

大象无形,更丰富更有意思的阅读

长按二维码关注“大象读书会”

声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。